端午圖里的節俗故事

來源:光明日報作者:趙運濤 2025-05-31 08:33

古人重視“三節兩壽”,所謂“三節”,就是端午節、中秋節和除夕。在古代眾多節日中,這三節是最重要的,而端午節又是“三節”中的第一個,所以,圍繞端午節,古人形成了諸多的儀式。我們現在熟悉的端午習俗主要是吃粽子、劃龍舟,在古代還有很多其他習俗。

清代徐揚畫了一組《端陽故事圖》,基本概括了這一節日的習俗。

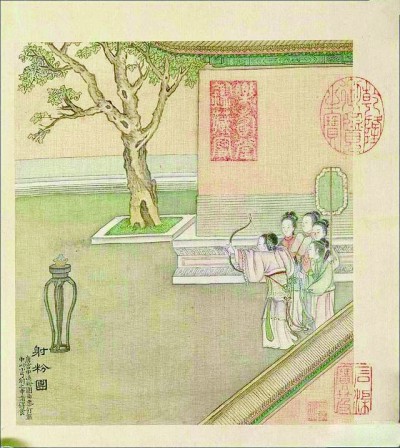

《端陽故事圖》之《射粉團》(局部)

(清)徐揚/繪

第一幅是《射粉團》。“射粉團”的習俗大約在唐代就有了。《開元天寶遺事》記載,宮中每到端午,就用糯米制作粉團或粽子,放在金盤子中,然后宮中的人就用弓箭射它們來比賽,誰射中了就可以拿來吃。粉團比較滑,很難射中。這與其說是一種端午風俗,不如說是一種娛樂游戲,類似今天廟會中的套圈、打氣球等。

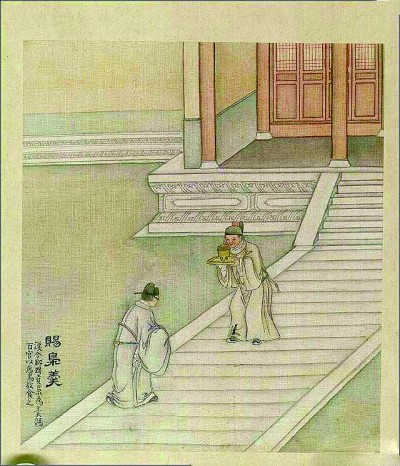

《端陽故事圖》之《賜梟羹》(局部)

(清)徐揚/繪

第二幅是《賜梟羹》,這是最早的端午時食。梟就是貓頭鷹(現為國家二級保護動物)。在古代,確實存在過吃梟羹的習俗,而且從漢代一直持續到清代。為啥要吃梟羹呢?先秦時梟還是“好鳥”,出土的很多梟形青銅器可佐證,但秦漢后被視為“不孝鳥”。古人誤解貓頭鷹食母,實際上是母貓頭鷹養育幼鳥后自然離開。而漢朝重孝道,皇帝謚號多帶“孝”字,還實行“舉孝廉”制度。所以所謂的“不孝鳥”梟就成了眾矢之的,有個詞叫“梟首示眾”,這實際就是人們以梟為惡的一種體現。為了懲罰不孝鳥,漢朝五月五日令各地進貢梟,宮廷制成梟羹,賜給大臣,皇帝以此警示大臣不要做不孝鳥。朝廷用意在警策,但對大臣來說,能喝到皇帝賜的湯,那是一份榮耀。宋代蘇軾被賜梟羹后,還專門寫詩感謝:“外廷已拜梟羹賜,應助吾君去不仁。”感謝朝廷賜給我的梟羹,吃不孝鳥,也就是祛除惡鳥,我也會幫助皇帝鏟除那些壞人的!

第三幅是《采藥草》。《歲時廣記》引《荊楚歲時記》佚文說:“五月五日,競采雜藥,可治百病。”古人認為端午日午時陽氣最盛,是草木一年中藥性最強的時候。據說這一天采的藥,都比平時采摘的治病療效要好。之所以形成端午采藥的習俗,有兩個原因:一是端午避“五毒”(蝎、蛇、蜈蚣、壁虎、蟾蜍)需草藥。宋代《夢粱錄》記載:“五日采百草,修制藥品,為辟瘟疾等用。”二是此時草藥已成熟,農諺說:“端午節前都是草,到了端午便成藥。”

第四幅是《養鴝鵒》,即調教八哥。古人認為,端午當天八哥會變聰明,此時教它說話,更容易學會。

第五幅是《懸艾人》,古人把艾草制成“艾人”,或剪成“艾虎”懸掛,借艾草氣味驅蚊蟲、趕五毒。南北朝時《荊楚歲時記》載“采艾以為人,懸門戶上,以禳毒氣”。艾虎取意虎為百獸之王,可以鎮邪,且“虎”諧音“福”。至今,一些地方過端午的時候,父母會用手指蘸著雄黃酒在小孩額上畫“王”字,使小孩帶有虎的印記,這也是以虎辟邪,以虎求福。從這個節俗來看,古人也很愛玩諧音梗。端午節,人們還會佩戴葫蘆,在窗戶上貼紅葫蘆,也是因為葫蘆諧音“福祿”。

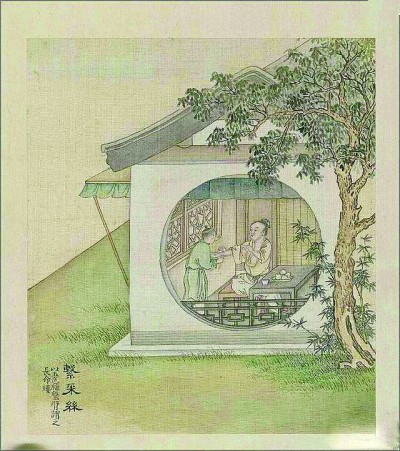

《端陽故事圖》之《系采絲》(局部)

(清)徐揚/繪

第六幅是《系采絲》,也就是佩戴五彩線(青、紅、白、黑、黃色繩),又稱“五彩長命縷”,古人認為可以辟邪,此俗與五行、五方信仰相關。五色象征五行與東、西、南、北、中五方,自漢代起被賦予驅邪吉祥之意。魏晉南北朝時,戰亂頻繁,瘟疫災荒不斷,百姓生活動蕩,人們把渴望平安的愿望寄托在五彩的護身符上,將五色絲編成繩索,系在婦女和兒童手臂上,以祈求驅邪避災、祛病延年。宋代時,這種風俗仍在民間廣為流行,佩戴者從婦女和兒童擴及男子,又一度傳入宮廷。每逢端午節前,皇帝會將五彩線賜予近臣百官,以供他們辟邪求福。在古代,人們綁粽子一般用五色線。南朝吳均《續齊諧記》記載,屈原托夢于一個叫區曲的人,稱竹筒飯總是被蛟龍偷食,需以楝(liàn)樹葉包,用五彩線纏,此后成俗。宋代歐陽修《漁家傲》“五色新絲纏角粽”即為此景。宋代周紫芝《競渡曲》說:“飯筒角黍纏五彩,楚俗至今猶未改。”《紅樓夢》中賈寶玉“項上金螭瓔珞,又有一根五色絲絳,系著一塊美玉”,也體現了五彩線文化的影響。現在流行的五彩編繩,也是從古代的五彩線演變而來的。

第七幅是《裹角黍》,即包粽子。粽子古稱“角黍”,北方用黍米、菰(gū)葉(后用蘆葦葉)包成牛角形,故稱“角黍”。南方用粽葉裹糯米,形似棕樹葉的葉心,稱“粽子”(李時珍《本草綱目》)。粽子口味自古多樣:唐代以前就有紅棗板栗甜粽、肉蛋咸粽;唐宋后出現了養生粽(包裹各種草藥)、香料粽(生姜、麝香餡)。除了紀念屈原外,粽子還諧音“中子”,古人認為吃粽子可以多生孩子。粽子還諧音“宗”,有光宗耀祖的意思。古時科舉考試發榜前,舉子們會在桌上擺上年糕和粽子,寓意考試高中。

第八幅是《觀競渡》。聞一多考證,賽龍舟、吃粽子本是吳越地區祭祀圖騰龍的習俗,后來與紀念屈原結合起來。《荊楚歲時記》“端午”條載:“是日競渡。”并解釋說,屈原投水后,人們劃船象征拯救他。唐以前,大家劃龍舟,就是比誰快。到了唐宋,有了比賽規則,要“奪標”。“奪標”“錦標”這些詞實際上就來自龍舟比賽。水面插纏錦掛彩的“錦標”,先奪者為勝。古代端午龍舟比賽,不僅有男子參加,也有女子龍舟隊,如傳為唐代李昭道的《龍舟競渡圖》,元王振鵬的《龍舟競渡圖》,明仇英的《龍舟》等畫,均有女子龍舟隊。

除了以上習俗,在古代,人們過端午節還有這些習俗:懸掛鐘馗、朱符、蒲草、葛藤(蒲草像劍、葛藤似繩,替代艾草驅邪)。清代女子在端午縫制人形、老虎形小香囊,佩戴以求辟邪,這是從“艾人”“艾虎”發展而來的。老北京端午流行吃五毒餅,五毒餅就是印上蛇、蜈蚣、蝎子、蜘蛛、蟾蜍等五毒圖案的點心,吃它們,跟吃梟羹一樣,也是意在去惡。此外,端午還有逮蛤蟆,斗百草,簪石榴花,飲雄黃酒、菖蒲酒,灑酒消毒,出嫁閨女回娘家探親等習俗。

古人端午繪畫分兩類。一是辟邪畫。如把五毒畫出來,用釘子釘上,古人認為這樣就不會受到它們的傷害了,或畫個葫蘆,葫蘆肚子里畫五毒,然后把葫蘆倒著貼,寓意是把五毒災害都倒出去。二是吉祥畫。明代袁尚統繪有《天中得喜圖》,就是端午時畫的一幅吉祥畫。端午,又叫端陽或天中,畫中兩只喜鵲,一只嘴中叼著幾枚枇杷,喜鵲寓意“喜”。唐宋時期,枇杷是重要貢品,被賦予吉祥富貴的寓意,被稱為“吉祥果”,喜鵲和它組合在一起,寓意就是祝您端午“喜慶吉祥”。所以說,端午我們既可以說安康,也可以說快樂,因為它本來就寄寓著古人兩個方面的訴求:既有驅邪以求健康的一面,又有祈福以求生活更美好的一面。

(作者系對外經濟貿易大學中文學院副教授)

編輯:張曉芮

文章、圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯系刪除