山東博物館雙展同啟,230余件晚期銅器、133件清至民國(guó)全形拓精彩亮相

來(lái)源:新黃河作者:錢歡青 2023-11-23 09:25

文化因賡續(xù)而繁榮興盛,傳統(tǒng)因創(chuàng)新而歷久彌新。2023年11月22日,“古董·今董——山左金石全形拓文物藝術(shù)展”“器以載道——山東晚期銅器的古意與新義”兩大新展在山東博物館開(kāi)幕,雙展聯(lián)袂開(kāi)啟,展現(xiàn)了金石學(xué)的演變發(fā)展過(guò)程中古人仿古、今人傳承的精神內(nèi)涵。據(jù)悉,本次雙展持續(xù)至2024年3月21日。

山東省文化和旅游廳原一級(jí)巡視員、山東省古跡遺址保護(hù)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)王廷琦,山東省文化和旅游廳博物館與社會(huì)文物處二級(jí)調(diào)研員董桂林,中國(guó)科學(xué)院自然科學(xué)史研究所教授蘇榮譽(yù),清華大學(xué)藝術(shù)博物館教授談晟廣,山東大學(xué)歷史文化學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師任相宏,山東博物館研究館員、山東金石學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)賴非,濰坊市博物館研究館員、山東博物館特聘首席專家孫敬明,山東財(cái)經(jīng)大學(xué)藝術(shù)學(xué)院副院長(zhǎng)宋述林與參與展覽的多家博物館代表出席開(kāi)幕式。

山東博物館黨委書(shū)記、館長(zhǎng)劉延常表示,本次“雙展”,是山東博物館通過(guò)梳理館內(nèi)藏品和省內(nèi)相關(guān)藏品,在三個(gè)月的時(shí)間內(nèi)精心打造的,“雙展”通過(guò)230余件晚期銅器、133件清至民國(guó)全形拓等相關(guān)展品,全面呈現(xiàn)晚期銅器的種類、用途,系統(tǒng)展示清至民國(guó)全形拓的技藝、歷史和藝術(shù)價(jià)值,再現(xiàn)山東金石學(xué)蔚然成風(fēng)的歷史。

全形拓——沒(méi)有照相機(jī)古人也能“手動(dòng)拍攝”

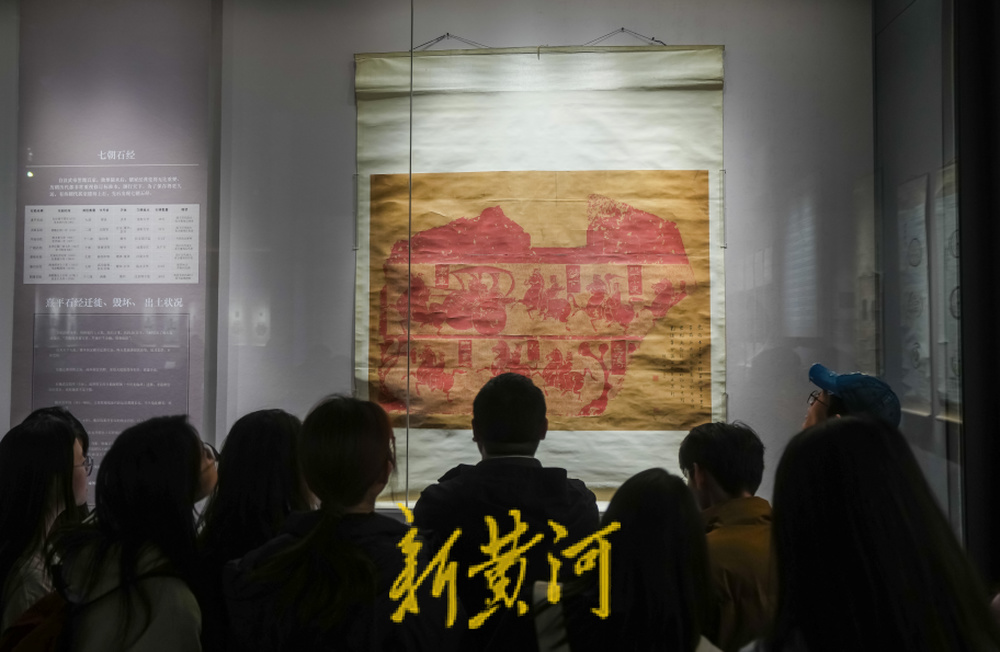

全形拓是一種將金石器物立體形態(tài)高保真地墨拓到紙張上的傳拓技法,相當(dāng)于為器物“拍攝全身照”。明清時(shí)期,山東地區(qū)金石學(xué)名家輩出,特別是在全形拓技藝發(fā)展史中占有重要地位。全形拓作為金石學(xué)家的伴手禮盛極一時(shí),是一門集金石學(xué)、考古學(xué)、美學(xué)三位一體的高層次藝術(shù)門類,是中國(guó)拓片技藝發(fā)展的頂峰,體現(xiàn)了中華民族千年的智慧與創(chuàng)造。

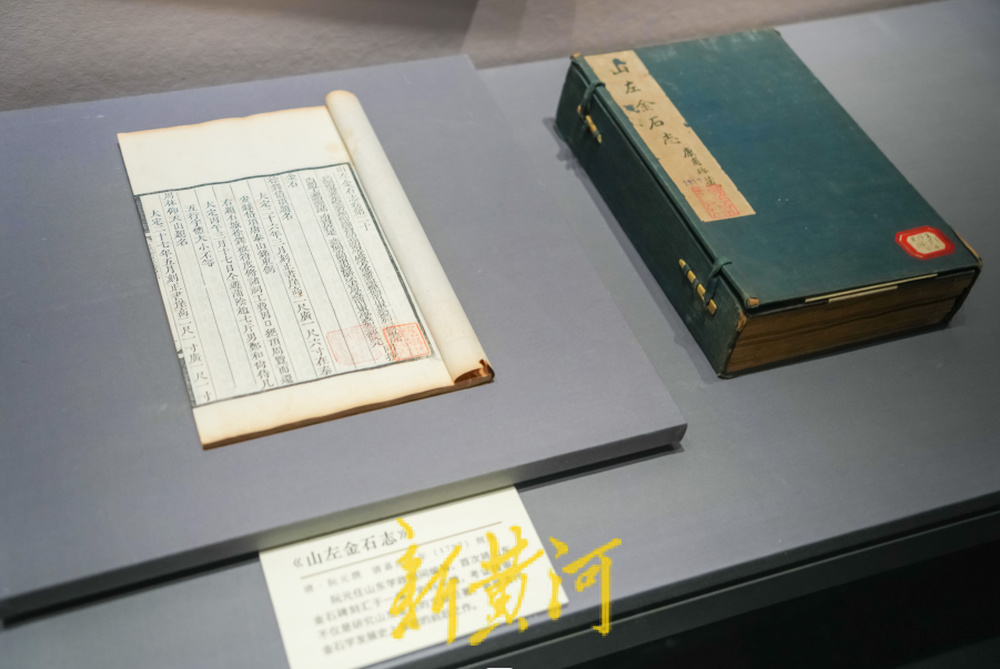

“古董·今董——山左金石全形拓文物藝術(shù)展”依托山東博物館藏豐富的全形拓精品,分為“古物圖示之溯源”“金石契友之新寵”“器物流失之拓存”“全形拓藝之流變”四個(gè)單元,通過(guò)館藏全形拓作品及其他古籍等70多組133件,讓觀眾感受全形拓技藝的發(fā)展流變及其背后的人物內(nèi)涵和藝術(shù)價(jià)值,回顧那段清末民國(guó)百年間金石學(xué)蔚然成風(fēng)的歷史。該展策展人、山東博物館館員張祖?zhèn)ジ嬖V記者,本次展覽還專門制作了一張“館藏全形拓商周原器流失海外或下落不明表”,是希望以史為鑒,不再讓文物流失海外。

晚期銅器——古人鐘愛(ài)“復(fù)古風(fēng)”

青銅器源起于史前,興盛于商周,歷來(lái)在國(guó)家禮儀、社會(huì)生活中扮演重要角色。青銅時(shí)代的落幕并沒(méi)有讓青銅器也一并淡出人們的視野,它伴隨著中國(guó)數(shù)千年的文明歷史,歷經(jīng)滄桑。從先秦時(shí)期的禮重、漢唐的沉寂,到宋元的復(fù)生與轉(zhuǎn)變,再到明清的仿古與新意,在傳承、通變、開(kāi)放中不斷創(chuàng)新。這些器物所代表的禮樂(lè)文化、宗法制度仍然在中國(guó)人的社會(huì)生活中繼承延續(xù),沉淀為支撐中華文明發(fā)展連續(xù)性最重要的文化基因。

山東博物館館藏晚期銅器涵蓋宋至民國(guó),跨度千余年,數(shù)量眾多,品類豐富。“器以載道——山東晚期銅器的古意與新義”從晚期銅器的角度出發(fā),通過(guò)“序廳”“仿古的執(zhí)著”“新古的變革”和“集古的大成”四個(gè)單元,展出山東博物館、濟(jì)南市博物館、青島市博物館、濰坊市博物館等多家博物館館藏文物230余件,輔以場(chǎng)景、視頻,嘗試解讀晚期銅器背后所承載的儒家理想、祖先崇拜和文人雅趣,向觀眾展示我國(guó)晚期銅器寓古于新、守正創(chuàng)新的發(fā)展情況。

歷史長(zhǎng)河,奔流浩蕩;文脈傳承,弦歌不輟。中華文明經(jīng)歷五千多年的滄桑變遷,始終一脈相承,為中華民族的發(fā)展壯大提供豐厚滋養(yǎng)。百川異源,皆歸于海,在“古”與“新”的交織碰撞中,看緘默金石如何演繹生生不息與萬(wàn)代不絕。

編輯:董麗娜

文章、圖片版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除