舒大剛:下學(xué)上達(dá):孔子的教育思想

2022-07-01 09:01:00 作者:舒大剛 來(lái)源:《走進(jìn)孔子》

引言

孔子是我國(guó)古代著名的思想家、教育家、儒家學(xué)派創(chuàng)始人。他在歷史上有許多稱(chēng)呼:當(dāng)時(shí)的人們稱(chēng)他為“夫子”,夫子就是先生的意思;他逝世的時(shí)候,魯哀公誄文稱(chēng)他為“尼父”,父是尊稱(chēng);戰(zhàn)國(guó)人稱(chēng)他“孔子”,就是孔先生的意思;西漢稱(chēng)他“素王”或“先師”,素王就是他有王者之德、王者之風(fēng),但是沒(méi)有王者的位置,所以是“素王”,“先師”指開(kāi)一代教育萬(wàn)世師表的人物;漢平帝時(shí)正式封他為“褒成宣尼公”;北魏孝文帝稱(chēng)他為“文圣尼公”;北周靜帝封他為“鄒國(guó)公”;隋文帝時(shí)稱(chēng)他為“先師尼父”;唐太宗尊他為“先圣”,后又改成“宣父”;唐高宗尊他為“太師”;武則天時(shí)稱(chēng)他為“隆道公”;唐玄宗升孔子為“文宣王”,“素王”是漢代經(jīng)學(xué)家對(duì)孔子的稱(chēng)呼,“文宣王”是統(tǒng)治者正式給他的封號(hào);宋真宗時(shí)稱(chēng)他為“玄圣文宣王”,后來(lái)又改稱(chēng)“至圣文宣王”;元武宗加封孔子為“大成至圣文宣王”;明世宗尊孔子為“至圣先師”;清順治加封號(hào)“大成至圣文宣先師”,后又恢復(fù)稱(chēng)“至圣先師”;民國(guó)時(shí)期仍然派大員來(lái)祭祀孔子,并且沿用“大成至圣先師”這一稱(chēng)呼。

歷代這些稱(chēng)呼都是褒稱(chēng),而且這些褒稱(chēng)中有一個(gè)共同現(xiàn)象,即大多稱(chēng)孔子為“圣”、為“師”,以“大成至圣文宣王”為例,根據(jù)蘇洵《謚法》記載,“行道化民曰圣”,意思是說(shuō)推行自己的道德主張來(lái)教化民眾,這就是“圣”;“窮理盡性曰圣”,從哲學(xué)的角度、心理的角度、人性的角度來(lái)窮盡這些義理、窮盡人性,這就是“圣”。關(guān)于“文”,蘇洵認(rèn)為“經(jīng)緯天地曰文”“修德來(lái)遠(yuǎn)曰文”“道德博聞曰文”,這些都是孔子所具備的。關(guān)于什么是“宣”,蘇洵認(rèn)為“善聞周達(dá)曰宣”,就是把他的美名向四面八方宣揚(yáng)出來(lái),“誠(chéng)意見(jiàn)外曰宣”,即內(nèi)外表里如一。

“大成”是孟子贊揚(yáng)孔子集三代文化、古今圣賢之大成;“至圣”是說(shuō)孔子是圣人中的“高大上”,是最高大的一個(gè)圣人。“先師”一詞在孔子之前就出現(xiàn)了,《周禮》記載“師以賢得民,儒以道得民”,當(dāng)時(shí)有“師”“儒”之分。“師以賢得民”,就是說(shuō)“師”是以賢明來(lái)獲得人們的敬重;“儒以道得民”,“儒”是以知識(shí)和道義來(lái)獲得人們的崇敬。“師”和“儒”實(shí)際在孔子以前是兩種官職,這兩種官職都要表率萬(wàn)民,一個(gè)是用自己的德行,一個(gè)是用自己的知識(shí)和道理。韓愈講得更清楚,即“師者,所以傳道、授業(yè)、解惑也”。真正承當(dāng)“先師”之任的孔子是當(dāng)之無(wú)愧的,所以評(píng)價(jià)孔子最核心的、最主要的就是“師”,從事教育、從事教學(xué)、從事人才培養(yǎng),是孔子終生的事業(yè),也是他影響千秋萬(wàn)代甚至影響人類(lèi)的一代偉業(yè)。本文將主要從下面五個(gè)方面介紹孔子的教育思想。

曲阜孔廟大成殿

一、六藝——全能教育

1.六藝與七十二弟子

孔子的教學(xué)重視全能教育、全方位訓(xùn)練,即所謂“六藝”:禮、樂(lè)、射、御、書(shū)、數(shù)。禮,不僅指今天所說(shuō)的有禮貌、有秩序,古代的禮包容非常廣,有吉、兇、軍、賓、嘉五禮,還有若干小類(lèi),有所謂的“經(jīng)禮三百,曲禮三千”之說(shuō),所有的制度典章、行為規(guī)范都在禮的規(guī)范當(dāng)中。樂(lè)有“六樂(lè)”,包括《云門(mén)》《大咸》《大韶》《大夏》《大濩》《大武》等古樂(lè),是從堯舜一直到周代的音樂(lè)。射也不是簡(jiǎn)單的射箭,有“五射”:白矢、參連、剡注、襄尺、井儀。即五種射箭的技巧、理論和技能。白矢,箭穿靶子而箭頭發(fā)白,表明發(fā)矢準(zhǔn)確而有力;參連,前放一矢,后三矢連續(xù)而去,矢矢相屬,若連珠之相銜;剡注,謂矢行之疾;襄尺,臣與君同射,臣讓君一尺而退;井儀,四矢連貫,皆正中目標(biāo)。御的講究也非常多,有文車(chē)、武車(chē)之分,因?yàn)楣糯蛘淌菓?zhàn)車(chē),出行外交則坐文車(chē),走到哪個(gè)地方該怎么駕、該怎么行禮都是有講究的。書(shū)是“六書(shū)”,包括書(shū)法、“六書(shū)”的原理、文字的含義等。數(shù)指“九數(shù)”,包括各種計(jì)算,如工程計(jì)算、面積計(jì)算等。

這些技能都是當(dāng)時(shí)士人服務(wù)于社會(huì)必備的技巧。孔子認(rèn)為“君子不器”,是說(shuō)不要成為一個(gè)具體的、簡(jiǎn)單的用具,君子應(yīng)該是全能的、全面的。又對(duì)子夏說(shuō):“女為君子儒,無(wú)為小人儒。”(《論語(yǔ)·雍也》)君子儒是全面的儒者。《史記》記載孔子弟子“身通六藝者七十有二人”,就是能夠全面掌握這些技巧的有七十二位,這七十二位在《史記·仲尼弟子列傳》《孔子家語(yǔ)》里都有記載,只是人數(shù)有多有少,人名不完全相同。

簡(jiǎn)單來(lái)看,禮、樂(lè)就是當(dāng)時(shí)的文明制度,主于教世,即教化世人;射、御是當(dāng)時(shí)的武藝和技能,是戰(zhàn)備制度和技能,用于救世;書(shū)、數(shù)是文化知識(shí),用于治理社會(huì)。這幾種知識(shí)都具備,可以說(shuō)是能文能武,知今知古,精文精理,通藝通技,無(wú)施不宜,無(wú)往不利。因此,當(dāng)時(shí)很多國(guó)君既想用孔子又怕用孔子。想用,是因?yàn)榭鬃拥牡茏佣际侨瞬牛總€(gè)人都能擔(dān)當(dāng)重任;怕用,是怕他的弟子團(tuán)結(jié)起來(lái)造反而駕馭不了。但是他們不知道儒家是不主張?jiān)旆吹模菫榫咏y(tǒng)治服務(wù)的。

2.六藝對(duì)歷史的繼承——鄉(xiāng)三物

儒家經(jīng)典《周禮》中記載了教化萬(wàn)民的“鄉(xiāng)三物”:“(大司徒)以鄉(xiāng)三物教萬(wàn)民而賓興之。”“賓興之”就是把他作為珍貴的人才舉薦,“一曰六德:知、仁、圣、義、忠、和;二曰六行:孝、友、睦、姻、任、恤;三曰六藝:禮、樂(lè)、射、御、書(shū)、數(shù)”,孔子講的“六藝”就是從這里來(lái)的。“六德”屬于內(nèi)在的品質(zhì),也包括政治的;“六行”屬于倫理的品行;“六藝”屬于知識(shí)技能。這是孔子對(duì)歷史的繼承。大司徒既以這三種品德和知識(shí)教化萬(wàn)民,又以此為標(biāo)準(zhǔn)來(lái)推薦優(yōu)秀人才。

3.四科造士

孔子在繼承六藝的基礎(chǔ)上又有所擴(kuò)展。《禮記·王制》曰:“《詩(shī)》《書(shū)》《禮》《樂(lè)》以造士。”孔子將詩(shī)、書(shū)、禮、樂(lè)分成四科,一是“德行”,顏淵、閔子騫、冉伯牛、仲弓在德行這一科是非常優(yōu)秀的。二是“言語(yǔ)”,相當(dāng)于今天的外交辭令,比較突出的學(xué)生有宰我、子貢等,尤其是子貢。一次吳國(guó)要攻打魯國(guó),魯君派子貢去游說(shuō)吳國(guó),子貢就說(shuō)你打魯國(guó)沒(méi)意思,魯國(guó)那么弱,你不打它,它也會(huì)聽(tīng)你的。吳國(guó)就問(wèn)哪國(guó)最強(qiáng),他說(shuō)齊國(guó)最強(qiáng),你敢不敢惹?吳國(guó)當(dāng)時(shí)正如日中天,于是就跟齊國(guó)開(kāi)戰(zhàn),結(jié)果吳齊強(qiáng)國(guó)兩敗俱傷,魯國(guó)反而安全了。三是“政事”,杰出學(xué)生主要有冉有和子路。四是“文學(xué)”,指古代文獻(xiàn),也就是當(dāng)時(shí)的經(jīng)學(xué),杰出學(xué)生有子游、子夏。

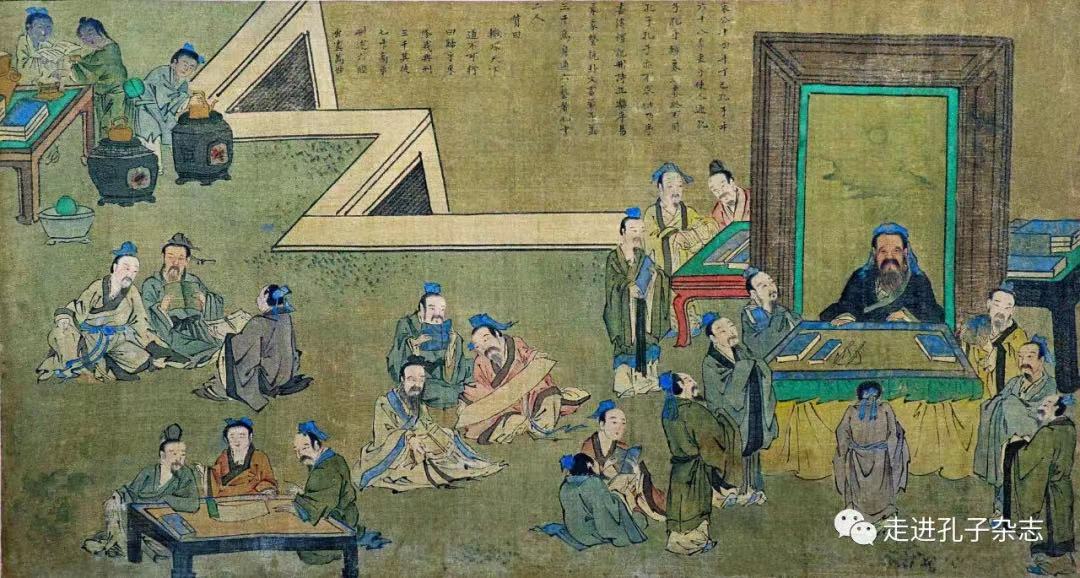

北宋佚名《孔子弟子像全卷》(局部)

在孔子的弟子中,有不少人都干出了一番成就,對(duì)于當(dāng)時(shí)的政治尤其是對(duì)于孔子思想的傳播,對(duì)于儒家的形成和發(fā)展,起到了重要作用。

二、六經(jīng)——全智教育

1.四經(jīng)

前文所說(shuō)的“六藝”培養(yǎng)出的是操作性較強(qiáng)的人才,這樣的人才缺乏信仰,缺乏哲學(xué)。因此孔子晚年就對(duì)此做了補(bǔ)充、改造,尤其是周游列國(guó)之后修訂了《易》《春秋》,形成了“六經(jīng)”。孔子之前是“四經(jīng)”,《禮記·王制》曰:“樂(lè)正崇四術(shù),立四教,順先王《詩(shī)》《書(shū)》《禮》《樂(lè)》以造士。春秋教以《禮》《樂(lè)》,冬夏教以《詩(shī)》《書(shū)》。”《左傳·僖公二十七年》記載,趙衰贊郤縠:“說(shuō)《禮》《樂(lè)》而敦《詩(shī)》《書(shū)》。《詩(shī)》《書(shū)》,義之府也;《禮》《樂(lè)》,德之則也;德、義,利之本也。”《管子》:“澤其四經(jīng)。”尹知章注:“四經(jīng),謂《詩(shī)》《書(shū)》《禮》《樂(lè)》。”《史記》稱(chēng):“孔子閔(憫)王路廢而邪道興,于是論次《詩(shī)》《書(shū)》,修起《禮》《樂(lè)》。”“孔子以《詩(shī)》《書(shū)》《禮》《樂(lè)》教,弟子蓋三千焉。”

2.六經(jīng)形成

《莊子》中記載,孔子繼“舊法、世傳之史”,“治《詩(shī)》《書(shū)》《禮》《樂(lè)》《易》《春秋》六經(jīng)”。孔子用這“六經(jīng)”來(lái)教授學(xué)生,尤其是對(duì)“六經(jīng)”進(jìn)行了新的闡釋?zhuān)尤肓撕芏嗳柿x、道德,還包括民本、秩序等方面的思想,形成了系統(tǒng)的儒家經(jīng)典。《莊子·天道》篇說(shuō)孔子“繙‘十二經(jīng)’以說(shuō)”。一種說(shuō)法認(rèn)為十二經(jīng)指六經(jīng)六緯,也有人認(rèn)為是大“六經(jīng)”、小“六經(jīng)”。大“六經(jīng)”是《詩(shī)》《書(shū)》《禮》《樂(lè)》《易》《春秋》,小“六經(jīng)”是具體教授禮、樂(lè)、射、御、書(shū)、數(shù)的教材。《孔子家語(yǔ)·本姓解》也講到:“(孔子)刪《詩(shī)》述《書(shū)》,定《禮》理《樂(lè)》,制作《春秋》,贊明《易》道。”這樣就形成了“六經(jīng)”。

《圣跡圖·刪述六經(jīng)》

3.六經(jīng)異說(shuō)

有人認(rèn)為,“六經(jīng)”講的都是歷史,不是孔子自己創(chuàng)作的,孔子以前已經(jīng)有了“六經(jīng)”。如龔自珍《六經(jīng)正名答問(wèn)一》:“仲尼未生,已有六經(jīng);仲尼之生,不作一經(jīng)。”章學(xué)誠(chéng)《校讎通義·原道》:“六藝非孔氏之書(shū),乃周官之舊典也。《易》掌太卜,《書(shū)》藏外史,《禮》在宗伯,《樂(lè)》隸司樂(lè),《詩(shī)》頌于太師,《春秋》存乎國(guó)史。”這種認(rèn)識(shí)是不對(duì)的。雖然“六經(jīng)”的內(nèi)容在孔子以前就有了,但是“六經(jīng)”作為經(jīng)典文獻(xiàn),是孔子定下來(lái)的。雖然“六經(jīng)”的內(nèi)容在以前就有了,但是只是記載歷史事件,沒(méi)有從歷史事件中總結(jié)規(guī)律、道理,這些規(guī)律和道理是孔子總結(jié)出來(lái)的。就像《孟子》說(shuō)的“晉之《乘》,楚之《梼杌》,魯之《春秋》,一也”(《孟子·離婁下》),它們的內(nèi)容都是一樣的,都是歷史書(shū)籍,但是“其義則丘竊取之矣”,里面貫穿的義理是孔子灌輸進(jìn)去的。

也有人說(shuō)“六經(jīng)”在孔子那個(gè)時(shí)候不存在,是漢代的人整理出來(lái)的,這也是不對(duì)的。郭店戰(zhàn)國(guó)竹簡(jiǎn)《六德》記載:“觀諸《詩(shī)》《書(shū)》則亦在矣,觀諸《禮》《樂(lè)》則亦在矣,觀諸《易》《春秋》則亦在矣。”這說(shuō)明在戰(zhàn)國(guó)時(shí)期,這“六經(jīng)”已經(jīng)形成,而且成為一個(gè)體系,它不是短時(shí)間能夠?qū)崿F(xiàn)的。

4.六經(jīng)益智

“六經(jīng)”不僅是歷史故事,它也是有內(nèi)容的。《莊子·天下》篇記載孔子說(shuō)“《詩(shī)》以道志,《書(shū)》以道事,《禮》以道行,《樂(lè)》以道和,《易》以道陰陽(yáng),《春秋》以道名分”。雖然《詩(shī)經(jīng)》今天還在,但通常是把它講成文學(xué)著作,把有些詩(shī)篇講成純粹的男女愛(ài)情,或者說(shuō)成是勞動(dòng)人民反抗,這些實(shí)際都在一定程度上曲解了《詩(shī)經(jīng)》本意。古代寫(xiě)詩(shī),不像現(xiàn)在這樣大膽直白,并且這些詩(shī)歌的作者恰恰不一定是青年男女,而往往是士大夫的身份,借以表達(dá)自己不得志及知音難遇的心情。比如屈原的《離騷》,詩(shī)中大多是用一種如怨如慕的筆調(diào),所寫(xiě)內(nèi)容大都是香草美人,但我們不能從字面意義來(lái)理解,認(rèn)為屈原是在埋怨、怨恨楚懷王拋棄了自己,認(rèn)為屈原是一個(gè)弄臣,這就是不知道古代文學(xué)委婉表達(dá)感情的方式而致。所以《詩(shī)》是用來(lái)道志的,不完全是言情的;“《書(shū)》以道事”,《書(shū)》是講歷史事件的;“《禮》以道行”,《禮》是講行為規(guī)范的;“《樂(lè)》以道和”,《樂(lè)》是講怎樣和諧、融洽相處的,怎么妥善地表達(dá)自己的感情的;“《易》以道陰陽(yáng)”,陰陽(yáng)就是哲學(xué);“《春秋》以道名分”,名分不是講等級(jí),而是講秩序,在哪一個(gè)等級(jí),就要做符合哪個(gè)等級(jí)、哪個(gè)身份的事,也就是齊景公問(wèn)孔子,孔子所答的“君君、臣臣、父父、子子”,君要像君,臣要像臣,父要像父,子要像子,就是講的名分,無(wú)論是國(guó)君還是士大夫、卿、士人,都要盡自己的本分。

《荀子·儒效》也有類(lèi)似言論:“《詩(shī)》言是,其志也;《書(shū)》言是,其事也;《禮》言是,其行也;《樂(lè)》言是,其和也;《春秋》言是,其微也。”《史記·滑稽列傳》引孔子的話也這樣說(shuō):“‘六藝’于治一也。《禮》以節(jié)人,《樂(lè)》以發(fā)和,《書(shū)》以道事,《詩(shī)》以達(dá)意,《易》以神化,《春秋》以義。”“‘六藝’于治一也”,“六經(jīng)”也稱(chēng)“六藝”;“《禮》以節(jié)人”,《禮》是用來(lái)節(jié)制每一個(gè)人的言行的;“《樂(lè)》以發(fā)和”,就是表達(dá)和諧感情的;“《書(shū)》以道事,《詩(shī)》以達(dá)意,《易》以神化”,神化就是把神秘的變化展示出來(lái),“《春秋》以義”,義就是原則、規(guī)范。這與《莊子》說(shuō)“六經(jīng)”是一致的。

5.六經(jīng)載道

“六經(jīng)”也是載道的,指孔子把他的主張、理念貫穿于“六經(jīng)”之中。《漢書(shū)·翼奉傳》記載:“臣聞之于師曰:‘天地設(shè)位,懸日月,布星辰,分陰陽(yáng),定四時(shí),列五行,以視圣人,名之曰‘道’。圣人見(jiàn)道,然后知王治之象,故畫(huà)州土,建君臣,立律歷,陳成敗,以視賢者,名之曰‘經(jīng)’。賢者見(jiàn)經(jīng),然后知人道之務(wù),則《詩(shī)》《書(shū)》《易》《春秋》《禮》《樂(lè)》是也。’”其中,“天地設(shè)位”,指自然界秩序的形成;“懸日月”,就是日月懸在空中,白天太陽(yáng)運(yùn)行,晚上月亮出來(lái);“布星辰”,像北斗星、二十四宿布滿(mǎn)天空;“分陰陽(yáng)”,分白天黑夜;“定四時(shí)”,指四季交替;“列五行”,是把金、木、水、火、土列出來(lái),這些都是自然形成的;“以視圣人”,這些現(xiàn)象客觀上陳列在那里,但是普通人感覺(jué)不出來(lái),只有圣人一看到就能感覺(jué)到;“名之曰‘道’”,就是圣人把這些規(guī)律性的東西闡釋出來(lái)、解釋清楚、傳播出去,這就是“道”。“道”其實(shí)就是解釋天地為什么這樣形成,日月為什么這樣運(yùn)轉(zhuǎn),星辰為什么這樣分布,其運(yùn)行表達(dá)什么意思,陰陽(yáng)的原理是怎樣消長(zhǎng)的,四時(shí)是如何形成的,還有推算歷法,五行之間相生相克、相勝相生的關(guān)系,這就是“道”。

“道”在哪里?“圣人見(jiàn)道,然后知王治之象”,圣人從自然界看到這些東西,然后體會(huì)人們?cè)撛鯓尤プ觯弧肮十?huà)州土”,就是把行政區(qū)域劃為九州或十二州;“建君臣”,指把君臣之間的關(guān)系確立下來(lái);“立律歷”,制定歷法是古代帝王非常重要的工作之一;“陳成敗”,把歷史的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)出來(lái);“以視賢者”,圣人把這些規(guī)律寫(xiě)出來(lái)給賢者看;“名之曰‘經(jīng)’”,“經(jīng)”里面就包含這些東西。

《尚書(shū)·禹貢》主要講的是劃九州,《尚書(shū)·洪范》主要寫(xiě)的五行,《周易》講陰陽(yáng),《春秋》講等級(jí)、成敗,《禮記》里講禮經(jīng)也講君臣之義。也就是說(shuō),“六經(jīng)”所記載的既是天道,又是人道,也是地道,甚至還探討陰陽(yáng),也就是所謂的鬼神原理。“賢者見(jiàn)經(jīng),然后知人道之務(wù)”,賢者見(jiàn)到這些經(jīng),就知道我們當(dāng)下該怎樣去做,因此說(shuō)《詩(shī)》《書(shū)》《禮》《樂(lè)》《易》《春秋》是有非常豐富的思想內(nèi)涵、道理、主張和規(guī)范的,孔子用它們來(lái)教育學(xué)生,教出來(lái)的學(xué)生也非常優(yōu)秀。

6.六經(jīng)與五行

《漢書(shū)·藝文志》曰:“六藝之文,《樂(lè)》以和神,仁之表也;《詩(shī)》以正言,義之用也;《禮》以明體,明者著見(jiàn),故無(wú)訓(xùn)也;《書(shū)》以廣聽(tīng),知之術(shù)也;《春秋》以斷事,信之符也。五者蓋五常之道,相須而備,而《易》為之原。”“五經(jīng)”不是隨意選出來(lái)的,它們之間相互獨(dú)立又相互聯(lián)系,從而形成一個(gè)與五常相對(duì)應(yīng)的、完善的體系。《樂(lè)》是讓人們精神快樂(lè)的,代表著仁的情懷。《詩(shī)》是正言的,古代外交辭令要引用《詩(shī)經(jīng)》來(lái)表達(dá)自己的主題和想法,否則沒(méi)有說(shuō)服力和感染力,因此孔子說(shuō)“不學(xué)《詩(shī)》,無(wú)以言”,這是《詩(shī)經(jīng)》表達(dá)義的原理。《禮》是講行為規(guī)范的,告訴人們?cè)鯓由眢w力行。《書(shū)》記載了堯舜至西周時(shí)期的重要文誥和事件,讓人們總結(jié)歷史的經(jīng)驗(yàn),這樣會(huì)增加人的智慧。《春秋》下筆很有考究,它將褒貶寓于措辭之中。如“天王狩于河陽(yáng)”一句,表面是說(shuō)天子到黃河之北去巡狩,實(shí)際背后隱含的是晉文公稱(chēng)霸,要在河陽(yáng)舉行會(huì)盟,他想得到周天子的認(rèn)可,就把周天子叫過(guò)來(lái)為他作證。按歷史的本相,應(yīng)該是晉文公會(huì)盟諸侯于河陽(yáng),召天子來(lái)作證,但是這樣就會(huì)違反儒家所提倡的君臣等級(jí),對(duì)周天子來(lái)說(shuō),普天之下莫非王土,他走在哪里都不需要請(qǐng),更不能召,而是自己主動(dòng)地想去哪就去哪。所以孔子在修《春秋》的時(shí)候就采取主動(dòng)的筆法,叫“天王狩于河陽(yáng)”,表達(dá)了他尊崇周天子、貶斥稱(chēng)霸之人不懂規(guī)矩的主張,所以說(shuō)《春秋》可以“斷事”。“五經(jīng)”里包含了“仁、義、禮、智、信”五常,五常之間相互配合,相輔相成。

《漢書(shū)》書(shū)影

但是只有這五者還不夠,還缺乏一種哲學(xué)思考、哲學(xué)原理。“而《易》為之原”,《易經(jīng)》講的是陰陽(yáng),是萬(wàn)事萬(wàn)物變化的源頭,所以“五經(jīng)”里都涉及陰陽(yáng)問(wèn)題;而陰陽(yáng)又代表仁義,“五經(jīng)”里也都涉及仁義問(wèn)題。因此,“六經(jīng)”的選擇是有科學(xué)依據(jù)的,是相互制衡、互為支撐、互為配合的。

7.六經(jīng)的功能

《詩(shī)》是抒情文學(xué),故長(zhǎng)于真情實(shí)感;《書(shū)》是歷史記錄,故長(zhǎng)于明事紀(jì)功;《禮》是行為規(guī)范,故長(zhǎng)于制度文明;《樂(lè)》是音樂(lè)作品,故長(zhǎng)于和樂(lè)盛美;《易》講天地陰陽(yáng),故長(zhǎng)于運(yùn)數(shù)變化;《春秋》講是非名分,故長(zhǎng)于社會(huì)治理。“六經(jīng)”各司其職,各行其事,共同塑造“仁義”之士,共同促進(jìn)天下文明與和平。

古代“六經(jīng)”代表了文學(xué)、美育、歷史、政治、哲學(xué)、社會(huì)學(xué)、行為學(xué)甚至語(yǔ)言學(xué)等各個(gè)方面。被梁漱溟先生譽(yù)為“千年國(guó)粹,一代儒宗”的馬一浮先生就曾稱(chēng)“六經(jīng)”可以統(tǒng)天下一切學(xué)術(shù)。如果掌握了“六經(jīng)”,再去讀之后各家的學(xué)術(shù),就可以像犀角分水一樣迎刃而解。

8.六經(jīng)教化

《禮記·經(jīng)解》述“六經(jīng)”之教的效果說(shuō):“入其國(guó),其教可知也:其為人也,溫柔敦厚,《詩(shī)》教也;疏通知遠(yuǎn),《書(shū)》教也;廣博易良,《樂(lè)》教也;潔靜精微,《易》教也;恭儉莊敬,《禮》教也;屬辭比事,《春秋》教也。”意思是說(shuō),到一個(gè)地方,你就可以看到這個(gè)地方的教化:如果這個(gè)地方的人能說(shuō)會(huì)唱、溫文爾雅,待人敦厚,那一定是《詩(shī)經(jīng)》的教化在起作用;如果這個(gè)地方的人上知五百年、下知五百年,對(duì)歷史事件、歷史典故很熟悉,那肯定是《尚書(shū)》的教化盛行;如果一個(gè)地方的人都非常豁達(dá)、瀟灑、風(fēng)流,這是《樂(lè)經(jīng)》的教化在起作用;一個(gè)地方的人思想非常縝密,考慮問(wèn)題非常深刻,一定是《易經(jīng)》的教化在起作用;如果這個(gè)地方的人恭儉莊敬,那就是《禮》的教化在起作用;說(shuō)話咬文嚼字,非常注重自己的語(yǔ)言,那一定是《春秋》的教化在起作用。由此可見(jiàn),“六經(jīng)”的教化是很明顯的。

所以“六經(jīng)”既是歷史的記載,又是道理的記載;既是教化的經(jīng)典,又是益智的教科書(shū)。它是兼有德育、智育、美育甚至增加情商、信仰的經(jīng)典。所以孔子作為一個(gè)教育家,他是全方位的。

三、君子——全德教育

(一)形形色色的人格

孔子有非常明確的教育目標(biāo),就是要培養(yǎng)君子。君子在當(dāng)時(shí)來(lái)說(shuō)是一種全德教育,即完全德行的教育。孔子把一個(gè)人的成才分成很多類(lèi)型,作為一個(gè)教育家,他必須要形成自己明確的教育目標(biāo)。

不僅孔子,放之世界各地都是如此,教育家必須有明確的教育目標(biāo)。如西方古希臘的“智者”教育,重視智慧、知識(shí)的培育;歐洲中世紀(jì)的“騎士”教育,重視勇敢、道義的培育;英國(guó)的“紳士”教育,重視禮貌的培育;日本的“武士”教育,重視勇敢、戰(zhàn)績(jī)的培育;其他一些國(guó)家重視現(xiàn)代“精英”教育,培育不僅有領(lǐng)袖氣質(zhì)還要有大眾情懷的人。作為教育家,一定要有自己的目標(biāo),才能完成好教學(xué)任務(wù)。

《圣跡圖·杏壇禮樂(lè)》

中國(guó)古代諸子百家也都提出了自己的一些教育目標(biāo),比如道家提倡的是“無(wú)為”的隱士;墨家提倡的是敢于犧牲的義士;名家提倡能言善辯的詭辯家;兵家提倡能夠出奇制勝的智謀者;農(nóng)家提倡親自耕作,耕而食、織而衣的勞動(dòng)者;法家提倡不避親屬、不分貴賤、依斷于法的鐵面法官;陰陽(yáng)家提倡善于推算歷法的、神秘的方士;儒家推崇的則是文質(zhì)彬彬的君子。

(二)孔子論人格

孔子把人格分成很多類(lèi)型,包括匹夫、士、成人、圣人和君子,而君子是最理想的人格形象。

1. 匹夫

匹夫就是有志氣的、能夠堅(jiān)持操守的自由人。因此孔子說(shuō)“三軍可奪帥也,匹夫不可奪志也”,就是說(shuō)匹夫有自己的操守、榮辱觀以及是非觀。但是這種匹夫只知道小義小節(jié),而不知大義、大節(jié)、大道,所以孔子與他的學(xué)生討論管仲是不是君子的時(shí)候,把匹夫與君子區(qū)分出來(lái)了。管仲曾跟隨公子糾與齊桓公爭(zhēng)奪君位,公子糾死后,齊桓公聽(tīng)取鮑叔牙的建議,要重用管仲。孔子的弟子子貢問(wèn),齊桓公把公子糾殺死,而管仲?zèng)]有死,反而做了他的相,還幫助他“九合諸侯,一匡天下”,這樣的人能算君子嗎?孔子回答他說(shuō):“管仲相桓公霸諸侯,一匡天下,民到于今受其賜。微管仲,吾其被發(fā)左衽矣!”當(dāng)時(shí)北方少數(shù)民族山戎南下,齊桓公靠管仲的輔佐,將山戎打敗,從而保證了華夏民族文化不被中斷。要是沒(méi)有管仲,大家都得披散頭發(fā),是管仲捍衛(wèi)了華夏文化。“豈若匹夫匹婦之為諒也?自經(jīng)于溝瀆,而莫之知也。”如果管仲當(dāng)時(shí)像匹夫匹婦一樣,主子死了,自己也去殉君,君辱臣死,后來(lái)這些建功立業(yè)的事情就沒(méi)了,華夏文化也將變了顏色,如果是那樣有什么好呢?所以孔子說(shuō)管仲的“義”要比匹夫匹婦高,管仲守的是大節(jié)大義,這是匹夫跟君子的區(qū)別。

管仲塑像

2.士

士最早是一種等級(jí)。士上面是公、大夫,士下面是庶人、工商、皂隸。《國(guó)語(yǔ)·晉語(yǔ)》:“公食貢,大夫食邑,士食田,庶人食力,工商食官,皂隸食職。”《左傳·哀公二年》:“克敵者,上大夫受縣,下大夫受郡,士田十萬(wàn),庶人工商遂,人臣隸圉免。”士在后來(lái)逐漸成了追求文化或理想的一群人,包括文士和武士。管仲治理齊國(guó)的時(shí)候,把士農(nóng)工商分開(kāi),士處于“閑燕”之地,即讓他們?cè)谳^好的氛圍中傳習(xí)文化。

士是有知識(shí)的,孔子就說(shuō)“推十合一為士”。“十”是十種知識(shí),古代“十”表示多,把多方面的知識(shí)合為一個(gè)然后提煉出來(lái)就叫“推十合一為士”,學(xué)了很多知識(shí),又會(huì)分析歸納,這就是士。

士是有擔(dān)當(dāng)?shù)摹!栋谆⑼āぞ簟菲骸笆空撸乱玻问轮Q(chēng)也。故傳曰:‘通古今,辯然否,謂之士。’”?這個(gè)“事”就是能夠任事的意思,具有擔(dān)當(dāng),敢于做事。士還要弘毅,要能夠堅(jiān)持,有恒心。《論語(yǔ)·泰伯》:“曾子曰:‘士不可以不弘毅,任重而道遠(yuǎn)。仁以為己任,不亦重乎?死而后已,不亦遠(yuǎn)乎?’”《論語(yǔ)·里仁》:“子曰:‘士志于道,而恥惡衣惡食者,未足與議也。’”意思是說(shuō),士要追求道,又要能吃苦耐勞。《論語(yǔ)·憲問(wèn)》:“子曰:‘士而懷居,不足以為士矣。’”士不能只想著居住安穩(wěn),要善于去追求。

士又是善于學(xué)習(xí)、努力學(xué)習(xí)的人。士還能夠辦事情,“行己有恥,使于四方,不辱君命,可謂士矣”(《論語(yǔ)·子路》)。

《孔子家語(yǔ)·五儀解》書(shū)影

但是士有一個(gè)缺點(diǎn),就是比較功利,沒(méi)有達(dá)到超然的人格,所以士是“見(jiàn)危致命,見(jiàn)得思義”(《論語(yǔ)·子張》),就是士會(huì)想著去求利牟利,但是會(huì)先義后利。《論語(yǔ)·顏淵》篇記子張以“在邦必聞,在家必聞”之士為士之“達(dá)者”,孔子卻反對(duì)他說(shuō):“是聞也,非達(dá)也。夫達(dá)也者,質(zhì)直而好義,察言而觀色,慮以下人。在邦必達(dá),在家必達(dá)。夫聞也者,色取仁而行違,居之不疑。在邦必聞,在家必聞。”意思是說(shuō),士還處于謀求成功、謀求回報(bào)、謀求利益的階段。又如《荀子·子道》:“子路對(duì)曰:‘知者使人知己,仁者使人愛(ài)己。’子曰:‘可謂士矣。’”《荀子·勸學(xué)》:“其義則始乎為士,終乎為圣人。”士還是追求中的人。

3.成人

士之后,如果幾個(gè)方面都獲得了一定成就,當(dāng)時(shí)叫“成人”,意思是成為一個(gè)比較有擔(dān)當(dāng)?shù)娜恕W勇废蚩鬃诱?qǐng)教什么是成人時(shí),孔子說(shuō)“若臧武仲(臧孫紇)之知,公綽之不欲,卞莊子之勇,冉求之藝,文之以禮樂(lè),亦可以為成人矣”(《論語(yǔ)·憲問(wèn)》)。意思是說(shuō),假如這個(gè)人有一定的知識(shí)、才能,或者很勇敢,但是外在表現(xiàn)方面還受禮樂(lè)的約束,這就叫“成人”。為什么這種人不叫君子呢?因?yàn)樗狈π叛觥?/p>

4.圣人

孔子理解的“圣人”很簡(jiǎn)單,“修己以安百姓”就是圣人。內(nèi)在修成君子,外在能夠讓百姓受益,這就是圣人。有德、有才、有能、有識(shí),還要有位,能夠建功立業(yè),這就是圣人的最高境界。實(shí)際上,君子成功了就是圣人,所以孔子說(shuō):“圣人,吾不得而見(jiàn)之矣,得見(jiàn)君子者斯可矣。”(《論語(yǔ)·述而》)也就是說(shuō),圣人退回一步就是君子,君子進(jìn)一步就成圣人。

5.君子

君子兼有士、成人所擁有的優(yōu)點(diǎn),同時(shí)又有更多的修為。最早的君子是“封君之子”的意思,凡是接受了封贈(zèng)就叫“君”,君的長(zhǎng)子就是“君子”。古代的君子很有修養(yǎng),他們從小接受詩(shī)書(shū)禮樂(lè)的教化,同時(shí)要接受禮、樂(lè)、射、御、書(shū)、數(shù)的培養(yǎng),此外還要承擔(dān)維護(hù)家族、國(guó)家及天下安穩(wěn)的責(zé)任。當(dāng)時(shí)的“封君之子”是有教化的,所以“君子”一詞逐漸就成了有修養(yǎng)的人的代稱(chēng),甚至還成了很多女孩追求的理想對(duì)象,所以《詩(shī)經(jīng)》里有好多篇章寫(xiě)女子對(duì)君子的追求,如《小戎》“言念君子,溫其如玉。在其板屋,亂我心曲”,《汝墳》“未見(jiàn)君子,惄如調(diào)饑”,《草蟲(chóng)》“未見(jiàn)君子,憂心忡忡”“未見(jiàn)君子,憂心惙惙”等。

在我看來(lái),孔子眼中的君子具備一些基本的特征,大致有以下幾點(diǎn)。

《論語(yǔ)·憲問(wèn)》里記載了孔子的話:“君子道者三,我無(wú)能焉:仁者不憂,知者不惑,勇者不懼。”子貢曰:“夫子自道也。”孔子認(rèn)為君子首先有仁德,仁者愛(ài)人,沒(méi)有憂懼;其次是君子很有智慧,沒(méi)有看不懂的事情;最后,君子還應(yīng)該具有勇敢的精神,無(wú)所畏懼。美國(guó)思想家威爾·杜蘭特也認(rèn)為:“孔子心目中的完人是一個(gè)哲圣兼?zhèn)涞氖ト恕?鬃有哪恐械倪@個(gè)‘超人’,是兼?zhèn)涮K格拉底的‘智’、尼采的‘勇’,以及耶穌的‘仁’,這個(gè)三達(dá)德的完人。”可見(jiàn),仁、智、勇三者的結(jié)合是中西方最美的人格,但是儒家的君子還有更多的修養(yǎng)和追求。

孔子在《論語(yǔ)·堯曰》中說(shuō):“不知命,無(wú)以為君子也。”孔子認(rèn)為君子應(yīng)具備高尚的信仰,他所說(shuō)的“命”是天命、使命、命運(yùn)。《論語(yǔ)·季氏》“君子有三畏:畏天命,畏大人,畏圣人之言”,這里的“畏天命”就是敬畏天命、敬畏命運(yùn)的意思。天是莫之為而為者,命是莫之致而致者,也就是客觀性和必然性。

君子“內(nèi)省不疚”“樂(lè)天知命故不憂”,他知道天命、自然及規(guī)律,所以不憂,在做事的時(shí)候就會(huì)掌握好分寸,所以“君子之中庸也,君子而時(shí)中”,“時(shí)”就是在恰當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)來(lái)掌握中庸。

君子具有仁義情懷。《論語(yǔ)·里仁》:“子曰:‘……君子去仁,惡乎成名?君子無(wú)終食之間違仁,造次必于是,顛沛必于是。’”“造次”就是緊迫,“顛沛”就是不如意,無(wú)論是倉(cāng)促、急迫時(shí)刻,還是落魄潦倒的時(shí)候,君子都不會(huì)忘記仁義。又“君子之于天下也,無(wú)適也,無(wú)莫也,義之與比”(《論語(yǔ)·里仁》),“適”就是絕對(duì)服從,“莫”就是絕對(duì)否定。君子做事時(shí)不是絕對(duì)服從也不是絕對(duì)否定,而是要看它有沒(méi)有義,合不合乎原則。《論語(yǔ)·衛(wèi)靈公》:“君子義以為質(zhì),禮以行之。”意思是說(shuō),君子心中堅(jiān)持的是正義,表達(dá)出來(lái)就是要遵守禮教。

君子具有高尚的志趣。君子重義輕利,如“君子喻于義,小人喻于利”(《論語(yǔ)·里仁》),又如“君子固窮,小人窮斯濫矣”(《論語(yǔ)·衛(wèi)靈公》)。君子窮但是窮得有骨氣,窮得有底線,小人則沒(méi)底線、沒(méi)規(guī)矩,無(wú)所不為,所以“君子坦蕩蕩,小人長(zhǎng)戚戚”(《論語(yǔ)·述而》)。

君子還有優(yōu)良的處事態(tài)度。“君子周而不比”“君子和而不同”“君子求諸己”“君子成人之美”?“君子泰而不驕”?“人不知而不慍”。“君子有三變:望之儼然,即之也溫,聽(tīng)其言也厲”,意思是君子遠(yuǎn)遠(yuǎn)看上去非常莊嚴(yán),走近了實(shí)際很溫和,聽(tīng)他說(shuō)話又非常有原則。

綜之,從中西方融合、貫通的角度來(lái)理解君子,孔子心目中的君子形象應(yīng)該更為豐富,具有前述古希臘“智者”的智慧和技能,歐洲“騎士”、日本“武士”的勇敢和正義,其他國(guó)家“精英”分子的擔(dān)當(dāng)和親和力,以及釋迦的悲憫等,再加上英國(guó)“紳士”的禮貌與溫和。如此,才當(dāng)是孔子心目中真正的理想人格。

四、經(jīng)濟(jì)——安邦教育

孔子的教育不是把人塑造成君子后就供起來(lái),或者是躲到深山里修道,而是要進(jìn)入社會(huì),要安邦。所以孔子進(jìn)行的是安邦教育,要實(shí)現(xiàn)人格完善,社會(huì)和諧,國(guó)家穩(wěn)定。這在他的下列語(yǔ)句中得到了完整的表述,“君子學(xué)道則愛(ài)人”(《論語(yǔ)·陽(yáng)貨》),意思是君子學(xué)了道就可以有仁者情懷,能夠愛(ài)人。子夏也說(shuō)“仕而優(yōu)則學(xué),學(xué)而優(yōu)則仕”,也就是學(xué)習(xí)好了要進(jìn)入仕途,要治理社會(huì)、治理天下。

《大學(xué)》里有更全面的概括:格物、致知、誠(chéng)意、正心、修身、齊家、治國(guó)、平天下。因此可以說(shuō),儒家教育是積極入世、內(nèi)修外現(xiàn)的教育,同時(shí)還要博施濟(jì)眾,修己以安百姓。如《論語(yǔ)·憲問(wèn)》:“子路問(wèn)君子。子曰:‘修己以敬。’曰:‘如斯而已乎?’曰:‘修己以安人。’曰:‘如斯而已乎?’曰:‘修己以安百姓。修己以安百姓,堯舜其猶病諸?’”

《大學(xué)》書(shū)影

五、三統(tǒng)——安魂教育

君子的目標(biāo)確定下來(lái)后,就要確定信仰。孔子深通古代文化,他從古代文化中總結(jié)出了“三統(tǒng)”理論。“三統(tǒng)”是以夏商周為代表的中華傳統(tǒng)信仰體系。《禮記·表記》載孔子說(shuō),“夏道尊命,事鬼敬神而遠(yuǎn)之”,在價(jià)值觀上是“尚忠”,重視天道;“殷人尊神,率民以事神,先鬼而后禮”,在價(jià)值觀上是“尚質(zhì)”,重視祖先;“周人尊禮尚施,事鬼敬神而遠(yuǎn)之”,在價(jià)值觀上是“尚文”,注重仁義禮樂(lè)。“天命”和“天道”,“鬼神”和“孝悌”,“禮樂(lè)”和“仁義”,構(gòu)成了中華民族的精神信仰和價(jià)值追求,從而形成中國(guó)“天人相與”“鬼神無(wú)欺”“敬天法祖”的信仰系統(tǒng),“仁民愛(ài)物”“詩(shī)書(shū)禮樂(lè)”“文明秩序”的文化系統(tǒng),“孝悌忠信”“禮義廉恥”“博施濟(jì)眾”“民本”“法治”的政治系統(tǒng),加以提煉,即“道”“孝”“仁”,分別代表尊重自然、尊重祖宗、尊重民意的價(jià)值取向。后來(lái)荀子提出“天地君親師”信仰,成為中國(guó)人的主流供奉。這一信仰非常重要,因此孔子說(shuō)“君子有三畏:畏天命,畏大人,畏圣人之言”“不知命,無(wú)以為君子”。

在我們今天也是一樣的,沒(méi)有信仰是不行的。根據(jù)社會(huì)學(xué)家的調(diào)查,人均GDP一千美元時(shí),人們處于溫飽狀態(tài),要樹(shù)立的是信心問(wèn)題;到了人均三千美元的時(shí)候,需要信任,因?yàn)槟莻€(gè)時(shí)候已經(jīng)造成了貧富分化,要確立民眾信任政府會(huì)調(diào)解好兩極分化的問(wèn)題;等人均六千美元時(shí),需要的是信仰,沒(méi)有信仰,人們的精神就會(huì)缺失,就會(huì)無(wú)所適從。

從人的追求來(lái)說(shuō),人有四種境界:一是動(dòng)物境界,要追求生存;二是功利境界,要追求成功;三是道德境界,要追求好的名聲;四是天人境界,知道自己在宇宙當(dāng)中的位置,生命從何而來(lái),生命又將往哪里去,也就是所謂的終極關(guān)懷、臨終關(guān)懷。我們現(xiàn)在需要找回信仰。對(duì)歷史文化,要注重發(fā)掘和利用,溯到源,找到根,尋到魂,找準(zhǔn)歷史和現(xiàn)實(shí)的結(jié)合點(diǎn),深入挖掘歷史文化中的價(jià)值理念、道德規(guī)范、治國(guó)智慧。

2015年2月28日,中共中央總書(shū)記、國(guó)家主席、中央軍委主席習(xí)近平在會(huì)見(jiàn)第四屆全國(guó)文明城市、文明村鎮(zhèn)、文明單位和未成年人思想道德建設(shè)工作先進(jìn)代表時(shí)說(shuō):“人民有信仰,民族有希望,國(guó)家有力量。”“實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國(guó)夢(mèng),物質(zhì)財(cái)富要極大豐富,精神財(cái)富也要極大豐富。”有人說(shuō),“中國(guó)人沒(méi)有信仰,而沒(méi)有信仰的民族是可怕的”。說(shuō)這種話的人,不是不了解中國(guó)的傳統(tǒng)文化,就是用西方的宗教信仰來(lái)衡量一切。孔子“三統(tǒng)”理論,為中華民族構(gòu)建了“終極關(guān)懷”、“臨終關(guān)懷”和?“現(xiàn)實(shí)關(guān)懷”,是自足的、完整的,也是現(xiàn)實(shí)的、可行的。

結(jié)語(yǔ)

孔子作為人類(lèi)歷史上第一位專(zhuān)職教師,開(kāi)創(chuàng)了私人辦學(xué)的先河,注重“全能”“全智”“全德”教育,培養(yǎng)了一大批“身通六藝”,在“德行、政事、言語(yǔ)、文學(xué)”等方面卓有成就的弟子,還刪修“六經(jīng)”,傳承文明,啟迪智慧,成為諸子百家的先驅(qū),開(kāi)啟了人類(lèi)歷史上東方的軸心時(shí)代。他在教學(xué)實(shí)踐中,總結(jié)出系統(tǒng)的教育理論,包括教育目的(造士、安邦)、教育方針(有教無(wú)類(lèi))、教育規(guī)律(因材施教、循序漸進(jìn))、教學(xué)方法(啟發(fā)式、激勵(lì)式)等,使教育成為立德樹(shù)人的重要手段,也成為文化傳承和文明再造的重要途徑。特別是他確立的“君子”人格和“三統(tǒng)”信仰,更是培養(yǎng)完美人格和合格公民的重要指標(biāo),如果加以“創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化”和“創(chuàng)新性發(fā)展”,對(duì)當(dāng)今教育事業(yè)和文化建設(shè)都不無(wú)借鑒價(jià)值。